DESIGNS

Reorient: Live in harmony with nature to create a culture of peace and well-being

ReOrient は「新たな方向へ向き直す」という意。各国のデザイナーと共に「自然との調和と平和」をテーマに

マフラー/ショールを制作し、被爆都市であり平和都市でもあるHiroshimaを出発点に旅をします。

ReOrient は「新たな方向へ向き直す」という意。各国のデザイナーと共に「自然との調和と平和」をテーマにマフラー/ショールを制作。

はなにはと

久我 遥

日本 広島

広島でフリーランスのグラフィックデザイナー・イラストレーターとして、紙ものや、ロゴ、イラスト、サイトなどの制作をおこなっています。ジャンルにとらわれず関わる人々と一緒に良いものをつくることを目指しています。

デザインについて

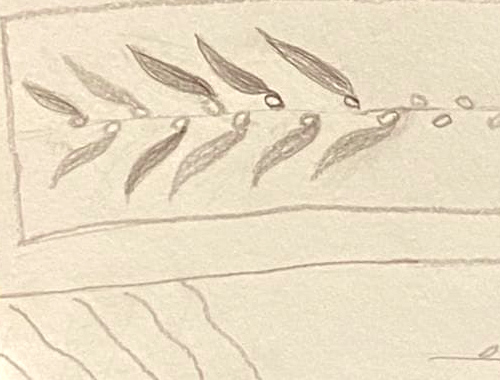

地元広島のことや、思いを伝えるのにどのようなモチーフが良いか考えた末、夾竹桃の花枝を咥えて飛ぶ鳩を描きました。

夾竹桃は原爆により75年間草木も生えないといわれた焦土にいち早く咲いた花です。当時、復興に懸命の努力をしていた市民に希望と力を与えたと言われており、夾竹桃は広島市の市花にもなっています。今も平和公園周辺の川沿いなど、多くの場所に植えられています。

オリーブを咥える鳩が平和の象徴のアイコンになっていますが、聖書ノアの方舟のお話に、平和を確信した時の絵としてオリーブを咥える鳩が登場することが所以となっています。この事と広島の事と重ねて、夾竹桃を咥えた鳩にしました。

夾竹桃は強い毒があり、直接手折ったものを触ったり、燃やすと害があるそうです。毒のある夾竹桃を咥えるということの意味合いもまた、原爆というものと重なりアイロニーのこもったメッセージになると思っています。

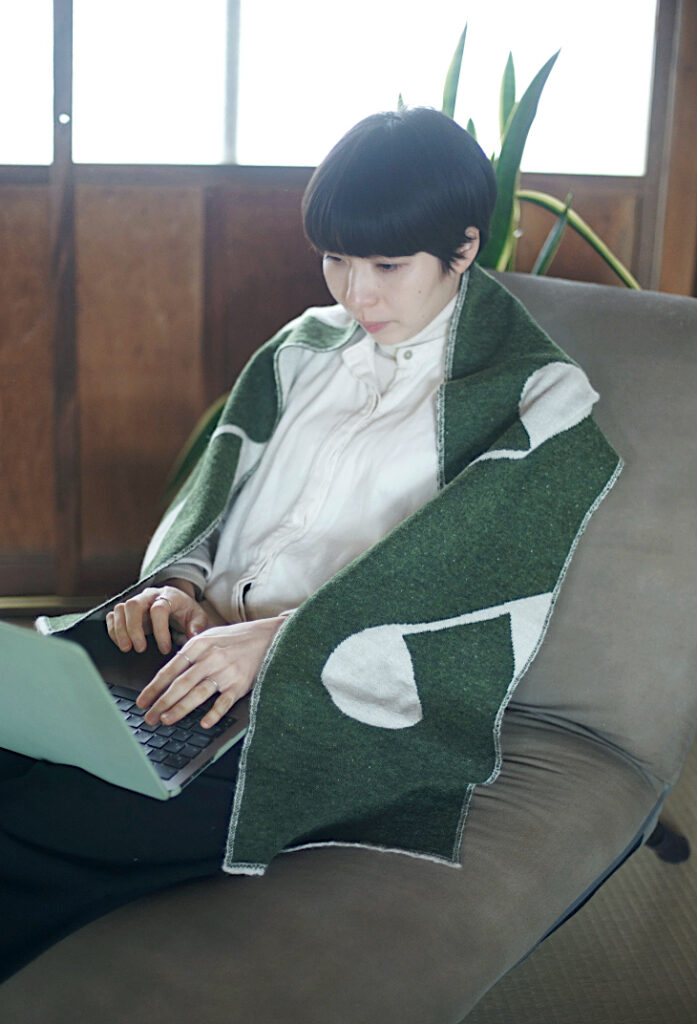

Juuri

根っこ

島塚 絵里(しまつか えり)

日本・フィンランド

フィンランド在住のテキスタイルデザイナー、イラストレーター。津田塾大学で国際関係学を学び、東京と沖縄で英語教員を勤めた後、フィンランドに移住。アアルト大学でテキスタイルデザインを学び、テクニカルデザイナーとしてマリメッコ社に勤務後、2014年より独立し国内外の企業にデザインを提供する。著書に『北欧フィンランド配色ブック』(玄光社)、『フィンランドで気づいた小さな幸せ365日』(パイ インターナショナル)など。初の絵本『しずかなところはどこにある?』(岩波書店)を出版。

デザインについて

私が暮らすフィンランドは森が身近で、私は森にでかけて、歩いたり、ベリーを摘んだり、きのこ狩りをするのが大好きです。森に行くと安心するのは、自分よりもずっと大きく、ずっと古い命に守られているような感覚があるからかもしれません。自分の存在が小さく、謙虚な気持ちになると同時に、大きな自然の一部であることを思い出させてくれます。木は長い年月をかけて、太陽や雨の恵みを受けながら、目に見えないスピードで、ゆっくり育っていきます。雪の日も晴れの日も、ただただそこに佇み、呼吸を続け、根を張って立っているのです。平和というものも、決して1日で完成するようなものではなく、世界中の人々の想いや行動が結びついて、10年、20年、100年という長い年月をかけて、じっくり育っていくものなのかもしれません。

中心から広がる二つの木は、羽織ると、手と手が繋がれたようにもなります。世界が分断されているようにも感じる今日、人とのつながり、分かち合い、共感が、より大切なことだと思います。しっかり根を張って生える木のように、平和が少しずつ足元から広がればという願いから、こちらのデザインが生まれました。目に見えなくても、根っこの部分では世界は繋がっているということを忘れないようにしたいものです。

柳 -Resilience-

たまきゆき

日本 広島

広島生まれ、広島育ち。東京在住。国際基督教大学にて環境や平和について学ぶ。 卒業後、量り売りのお店で働きながら、リオリエントの立ち上げに携わる。核兵器廃絶に向けた議員面会を行う、カクワカ広島/核のち晴れのメンバー。

デザインについて

モチーフは被爆柳の木。身に着けると、しなやかな柳の枝葉と大きく斜めに伸びる幹があなたの身体と重なります。この枝垂柳は、爆心地から最も近い被爆樹木。80年前に幹が吹き飛ばされた後も、ヒコバエを芽吹かせ大きく育ちました。

他にも約159本の被爆樹木が今もひっそりと生きています。なかには、幹の爆心地側の損傷により、爆心地を差し示すように斜めに育った木もあります。

被爆樹木の残る範囲は、人が被爆した範囲にも重なります。今は感じることのできない、爆風、熱線、放射線の恐ろしさを私たちの身体に想像させてくれます。

この被爆柳をふたつの「レジリエンス」の象徴としてデザインに落とし込みました。「レジリエンス」という言葉と出会ったのはイギリスの町で生まれた「トランジションタウン」を学んだときです。植民地に依存する形で国が豊かになる一方で、小さな町や植民地は搾取されてしまう。そんな社会の形ができあがる中で生まれた「トランジションタウン」は、地域に根差した農やお店を守り、まちの環境や繋がりを生かすことで「外部にしかない資源に依存した状態」から「地域にある資源を活用している状態」へとまちぐるみで移行しようという取り組み。そのために必要な柳のような「しなやかさ」が「レジリエンス」です。破壊や支配に依存しない「しなやかさ 」は根っこから平和な暮らしをつくるための大切な備えのように思います。また、「レジリエンス」は「回復力」とも訳され、復興の文脈でも用いられます。「75年は草木も生えない」と言われたまちで被爆樹木の回復力は人々に希望を与え、広島の人々の回復力はパレスチナなど、今まさに荒廃の中にある人々の希望となっています。

「回復力」も地力や人とのつながりなど「しなやかさ」あってのことかも..「回復力」を破壊の免罪符にしないためにも破壊に依存しない「しなやかさ」を身につける必要があるのでは..ふたつの「レジリエンス」の関係性に思考を巡らせてみます。

マフラーを巻く冬の時期、この被爆柳の木に会ってみてください。葉の散る枝に近寄ってみると春に備えて美しい芽が顔を出しています。未来の土をつくりながら…

地層と交差

めい

日本 埼⽟

埼⽟県出⾝埼⽟県在住。普段は都内の⼤学に通っているが現在は休学して国内外を旅している。

デザインについて

友⼈の紹介で今回の企画について知り、応募を決める。旅の中で訪れた⼀つのまち、広島で⾒た景⾊や出会った⼈々との記憶をもとにこのデザインを考えた。

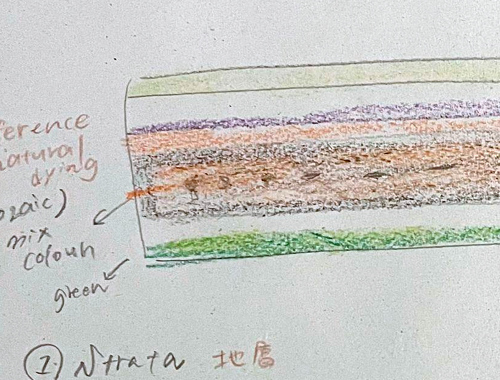

複数の⼀⾒かけ離れた情景や意味の掛け合いがコンセプトとなっている。⼤きく分けるとコンセプトは2つ。⼀つ⽬は『地層』。それぞれ異なる質感や⾊の層の重なり続いている様⼦を思い浮かべる。

広島の中⼼地、⾼層ビルを⾒上げコンクリートで覆われた道を渡り歩く中で、むき出しの⼟に出会うことはなかった。ただ地元の⼈々がかつての住居や完全に回収しきれていない遺⾻について話すときに⾜元の⼟の存在を初めて思う。コンクリートの下には戦後の復興の勢いがあり、その下には原⼦爆弾の無慈悲さがあり、その下には戦時中の慰めあいがある。

⼟の層はその時間ごとの記憶、感情、⽣命とも表現できる。同時に時代や場所ごとのイデオロギーの象徴ともいえる。たとえ「ヒロシマ」、「廣島」、「hiroshima」、「広島」と同じ⾳でも「平和」という同じ⾳、同じ表記でも、その発声や⾳の響き⽅は異なるように。

⼆つ⽬は『交差』。広島市内にある加納美清資料室『サゴリ』の名前の由来からインスピレーションを受けた。『サゴリ』とは韓国語で「交差点」を意味する。かのうみきよは⽣前「天皇制」「朝鮮半島」「広島」「ジェンダー」といった多⾓的な分野の共通性を模索して研究を⾏っていた。その研究に使われた書籍が保管されてる資料室は⼈々がその交差性に出会う場として名づけられた。

その切り⼝の多様性は既に存在しているにも関わらず、「被爆地」「原⼦爆弾」「平和」といったマジョリティにかき消され、⼀般化されてしまう。そんな批判も込められているそうだ。⼟地に流れる複数の時間軸のその⼀部であなたという個⼈が、何と出会い何を感じどこへ向かうのかとまっすぐに⽴っている。地層をイメージした模様のスカーフを⾸にぐるりと巻いた際にその交差が⾃然と⽣まれる。そのふたつの情景そしてあなたの⾏く末への祈りを込めて。

On the Wing

オン・ザ・ウィング

Tomoko Yamanaka

イギリス

ロンドンを拠点に活動するニットウェアデザイナー兼デザインコンサルタント。

10年以上にわたり、イギリスのアルパカ農家、マイクロミル、ニッターたちと協力し、自らデザインした糸を使ったニットウェアコレクションを制作している。

また、チェルシー・カレッジ・オブ・アートのテキスタイル講師でもある。

デザインについて

このスカーフは、世界で最もよく知られた平和のシンボルにインスパイアされています、

ピカソの「平和の鳩」にインスパイアされ、私たちの愛するアルパカに翼を与えました!

Cabinet by Tomoko Yamanaka

Interlaces:

インターレース

Elisa Defossez

イギリス

エリザ・デフォッセ・キクチは、主にテキスタイル、色彩、コンセプトを扱うデザイナーである。日本出身でベルギーで育ち、フィンランドのアールト大学テキスタイルデザイン科で修士課程を修了。

卒業後、パリのエルメスで数年間働き、2021年にフィンランドに戻り、ヘルシンキにデザインスタジオを設立する。

すべてのプロジェクトは、彼女にとって大切なコンセプトである「ぬくもり」に従っている。2024年、フリーランスのプロジェクトに加え、自身のブランド「nuku」を立ち上げ、繊細な色使いのテキスタイルアイテムやアート作品を発表。現在はヨーロッパと日本を行き来しながら活動している。

デザインについて

平和は、私がとても大切にしているテーマであり、常に考えていることです。

特に現在の世界情勢において、平和について語り、それぞれのビジョンを共有することは、私にとって必要不可欠なことだと思います。

平和という大きなテーマのもとで、私たちの環境、自然との関係は、私たちの思考の中核に位置づけられるでしょう。

私にとって、自然との関係は2つの異なる部分から構成されているのではなく、むしろ全体が絡み合っているものとしてとらえるべきものです。

私たち、私たちの都市、私たちの社会は自然の一部です。すべてのものは互いにつながっているので、すべての行動には影響と結果があります。

私のショールのデザインである 「interlaces 」は、私たちと自然、環境との複雑で繊細な結びつきの象徴のようなものです。

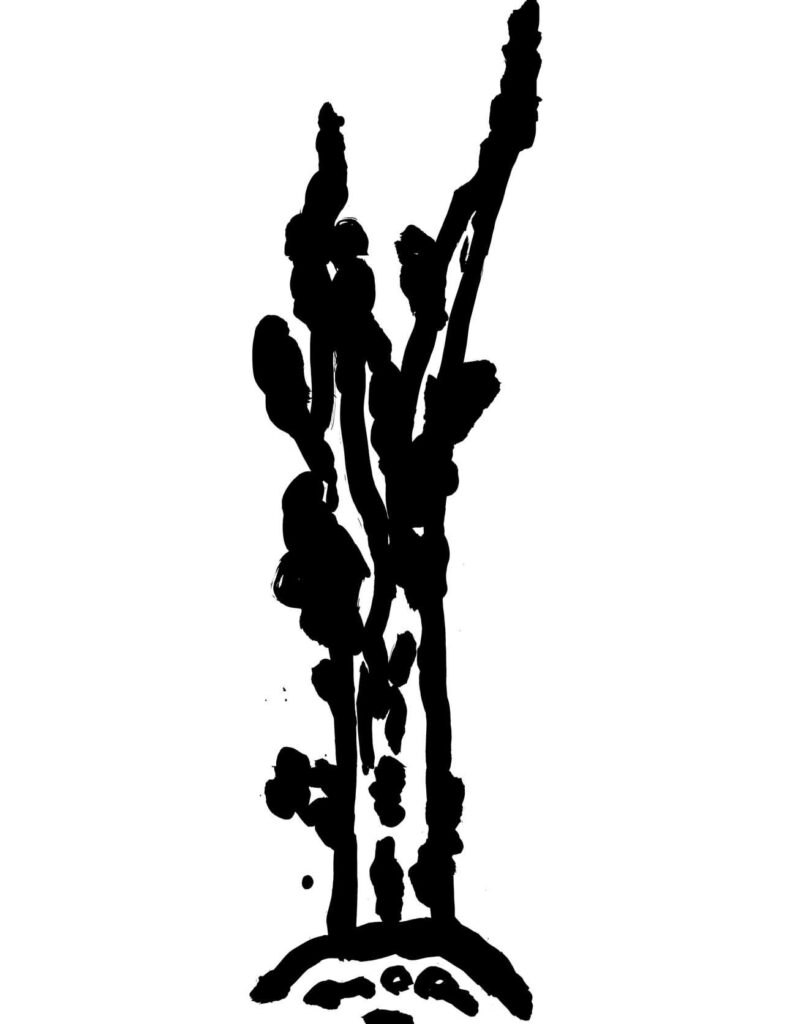

Resilient Roots

レジリエントな根

Sayuri Nishikubo 西久保 佐友里

イギリス

自然や歴史的記憶テーマに作品を制作する日本人のアーティストです。

デザインについて

爆心地ではほぼ全ての建物が倒壊、焼失し「75年間草木は1本も生えない」そう言われた。しかし、驚くほど多くの木々たちが爆風と熱線を耐え凌ぎ、1ヶ月後には30種類もの緑がそこから芽吹いた。それは復興への大きな希望となったという。

その「被曝樹木」たちを調べる中で、真っ直ぐに生きる木々たちの力強い生命力、暖かさ、愛のようなものを感じた。被曝に耐え抜いたユーカリを描くことで今回のテーマを反映する「平和と自然の調和」を象徴する作品を制作した。

そもそも「自然」という言葉自体がNatureとしての意味で使われるようになったのは明治以降、それまでは「おのずと」として使われていた。おのずとそこにあったもの、という日本人が元々持っていた自然観が生んだ言葉なのだろう。

その中に溶け込んで暮らしてきた我々の祖先は「人間も自然の一部」と考えていた。区別するという認識を変えることが平和への一歩になるかもしれない。

Infinity

無限

Charlotte Yeung

中国・アメリカ

シャーロット・ユンは、国連の軍縮青年チャンピオンであり、芸術活動家であり、アメリカ科学者連盟の元核文化研究者です。彼女の作品は、芸術活動と歴史の交差点を探求しており、広島と核軍縮に焦点を当てることが多いです。彼女は最近、日本の東京で1年間過ごし、そこで日本の草の根軍縮とコミュニティベースのガバナンスについて学びました。滞在中の彼女の一番の思い出は、小平市の市役所で原爆樹を見つけたことです。

デザインについて

このデザインは、広島の原爆被爆者の木々と回復力を象徴する緑色を使用しています。無限大のシンボルは、終わりのない優しさと変化の行為を表し、その開口部は新たな成長と再生を象徴する芽でもあります。

抽象的なスカーフのデザインは、広島の歴史を強調する自然との平和的な共存と調和を象徴しています。

無限ループと発芽する種を取り入れることで、核のない世界を育む回復力と優しさの力を反映しています。

Threads of Remembrance

追憶の糸

Natharlea Liyanage

イギリス

Natharlea は LOVI のクリエイティブ ディレクターであり、スリランカを拠点とする職人によるニットウェア ブランド natharlea の創設者です。彼女はまた、デザインとファッションに対する独特のセンスを持つ、熟練したセレブリティ スタイリストでもあります。

デザインについて

この手織りのスカーフは、広島と長崎の心に残る記憶とたくましい精神への痛切なオマージュである。細心の注意を払って作られた繊細な糸の一本一本が、原爆投下後に生まれた悲しみ、苦悩、そして静かな強さを体現している。このスカーフのデザインは、土地、人々、そして集団意識に残された深い傷跡からインスピレーションを得ており、灰灰色、焦げたオレンジ、深い深紅の色合いが壊滅的な破壊を象徴している。

しかし、その暗い色の中には希望の糸がある。繊維がひとつになるとき、それは癒しへの不屈の意欲と、ゆっくりとした痛みを伴う再生の過程を表す。スカーフは悲しみの表現から回復力の表現へと変化し、都市の復興と平和への世界的な呼びかけを映し出す。この複雑なアート作品を通して、見る者は戦争がもたらす深い影響、人間存在のもろさ、そして再生の不朽の力について考えるよう誘われる。

美術館に展示されている「Threads of Remembrance」は、過去の惨禍と人間の回復力という不朽の精神を、静かに、しかし力強く思い起こさせるものである。このスカーフは、壊滅的な被害を伝えるだけでなく、再建し、癒し、失われた人々の記憶を称える人類の能力を称えている。

Echoes of Peace

平和のこだま

Viktor Anderau

スイス

ヴィクトル・アンデラウはスイスのアーティストです。彼の作品は、写真、銀のオブジェ、キャンバスの絵画(本格的な 3D 技術を使用)からシルクの作品まで多岐にわたります。謎めいた芸術の巨匠である彼の作品は、めったに公開されません。

デザインについて

スカーフのコンセプトは本質的に非常に単純です。それは、色彩の反射と反響を表現することです。白と赤は日本とスイスの国旗に共通する色であり、スイスのアルプスは日本語の文字を反響させ、その改変版を生み出し、結果として白と赤の反響を生み出しています。

Sound of waves

波の音

Sami Jones

イギリス

サミ・ジョーンズは、EKOALPAKA で 6 年間の経験を持つ、熟練したアルパカ ニットウェア デザイナー兼天然繊維技術者で、現在はその専門知識を EKOKNITWEAR に広げています。彼女のキャリアはイギリスのウィークフィールド ファームで始まりました。そこでのアルパカとその世話に対する情熱が、編み物とプログラミングに対する深い理解を生かした技術的な役割へと発展しました。

デザインについて

彼女のスカーフのデザインは、海の動きと重なり合う波、再生、そして時の流れからインスピレーションを得ています。波は平和への永続的な追求を反映しています。水は生命の普遍的な力であり、変化と調和というテーマを結びつける存在の脆さと強さの両方を表しています。

Flight for freedom

自由への飛行

Anila Preston

スリランカ・イギリス

アニラ・プレストンは、reOrient Japan と Alpaca Fashion Company (EKOALPAKA) の先見の明のある創設者兼 CEO です。弁護士としての経歴を持つ彼女は、英国エクスムーアのウィークフィールド農場で、ライフスタイルと自然とのバランスのとれた健康に対する独自のアプローチを開拓してきました。彼女はパートナーのデイビッド・プレストンとともに、アルパカと持続可能な衣服を通じて、自然と平和と長寿を織り交ぜた旅に乗り出しました。

デザインについて

佐々木禎子さんの広島の鶴物語にインスピレーションを受け、千羽鶴を折るという行為が希望と癒しの象徴となりました。水面を舞う2羽の鶴のこのデザインは、広島から世界へ平和のメッセージを届けます。日本文化では、鶴は幸運と長寿をもたらすことで知られています。鶴が水面を自由に舞うように、アニラの哲学は、持続可能な幸福と平和的共存が自然に共存する世界を思い描いています。

A River Flows

川は流れる

Emma darcy

イギリス

エマ・ダーシーは高級ファッションとインテリアの分野で20年以上の経験を持つテキスタイルデザイナー。シルクマーブリングビジネスを立ち上げ、初のサステナブルクチュールコレクション「Ecoture」に貢献した後、「AO Textiles」を共同設立。セントラル・セント・マーチンズの卒業生で、現在はロンドンのイスティトゥート・マランゴーニで上級講師を務める。デザイナー、コンサルタント、教育者、研究者として、英国の樹木のバイオ廃棄物から天然染料を抽出し、再生テキスタイルのイノベーションを推進している。

デザインについて

オリジナルのアートワークは、シルクに手作業で霜降り加工を施し、ジャカードニットに転写したもの。このデザインは、日本文化における平和、自然、生命の絶え間ない流れの力強いシンボルである水の波紋と呼応している。柄は静寂を呼び起こし、カレン・スパージンによる手刺繍のハイライトが深みと輝きを添えている。刺繍の一針一針が、静かな回復力、再生、新たな始まりの約束、希望の表現を体現している。このスカーフは、変容と自然の絶え間ないリズムの美しさを受け入れることへの誘いである。

A thousand knitted cranes

千羽鶴

Phoebe stockman

イギリス

フィービー・ストックマンはイギリスのウェディングドレスデザイナーです。フィービーは、アルパカの美しい毛からブライダルアクセサリーを作ることを模索していました。彼女は、結婚式当日だけでなく、大切な家宝として、時代を超越した繊細なレースのようなニットアクセサリーを作りたいと思っています。最終的には土に還る、環境に優しいスローファッションの作品を作っています。

デザインについて

フィービー・ストックマンがデザインした、繊細な編み紐に千羽の鶴を編んだ作品は、平和と記憶への深い思いが込められています。緩い蜘蛛の巣編みで繊細に作られており、平和への祈りの願いが解き放たれると、やがて溶けていきます。

繊維は天然の藍で染められており、純粋さ、受動性、平和を象徴する日本を取り囲む青い海を表現しています。愛の色「藍色」。